前波画廊荣幸地宣布将于2014年11月1日起举办由崔灿灿策划的群展《劳作与时日》。继2000年在上海举办的被戏称为是“臭名昭著”的展览之后,《不合作方式2》去年在荷兰的格罗宁根美术馆重现,崔灿灿在该展览中担任联合策展人。此次的展览《劳作与时日》他将其描述为“一次关于艺术的创作方式的讨论,也是艺术对这一问题的凝视与回应”。

展览从孟柏伸(1980年生)的24个时钟开始,时间成为恒定的元素环绕着整个空间。他移去了所有时钟的指针——虽然整组时钟的声响仍能提供听觉上的证据,但时钟表面上时间的运转轨迹已经无法看到。孟柏伸使用铅笔芯反复涂抹于时钟表面,通过这种多重工作的方式提供了时间存在的另一证据。同样为时间提供证明的还有姜波(1984年生),他在从河边收集的巨大石头上雕刻出纹路,犹如树木年轮般的同时也不禁让人联想到湍急河水中稍纵即逝的漩涡。

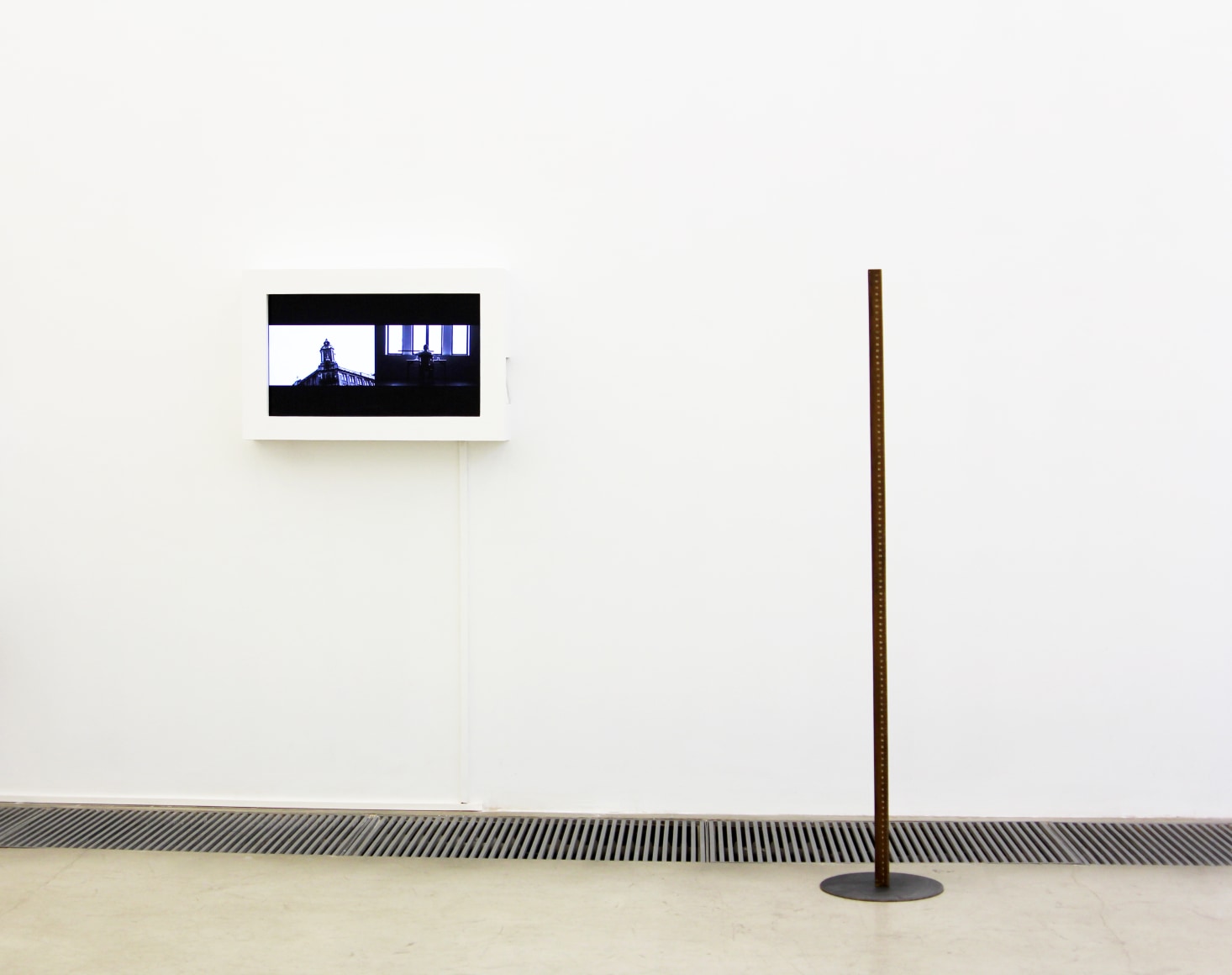

崔灿灿接下来将观者的注意力引向了包裹着劳动气息的作品中。锤子锤击铜板的声音从康靖(1982年生)的紫铜浮雕中蔓延出来并回荡在整个空间里,崔灿灿形容他的作品“令时间变得足够沉重,而且沉闷有力”。不同于作品本身有限的打造时间,锤击声的录音永久地记录了其作品的创作过程。与之相呼应的是倪有鱼(1984年生)对时间微妙而细腻的阐释。他用手工雕刻出可以丈量时间的木尺,或在旧木盒里填满测量工具、化石、甚至是活的乌龟,以强调想象力在我们日常经验及对“当下”的理解中所起到的重要作用。

无论时间如何流转,粮食和农事都是生活的依赖。闫冰(1980年生)在他的装置作品中唤起了我们对中国农村的古老记忆。散落在地上的一袋小麦被风吹去了外壳并最终扬落到墙上,勾勒出一幅农时“风吹麦扬”的场景。相比之下,李青(1981年生)对时间的回忆离我们要近的多。他将几十年前老上海的记忆通过拓绘的方式描绘于破旧窗户玻璃上,通过这种重新描摹上海历史的方式,呈现其与今日上海的时空距离。与李青充满怀旧感的作品不同,陈彧凡(1973年生)更愿意通过绘画本身及其呈现方式体现出现代感。陈彧凡悬挂在墙上的作品露出空白的圆心,那是将它面前的圆盘覆盖其上并反复涂抹颜料而留下的痕迹。

崔灿灿精心选择和安排了艺术家作品及它们的陈列方式。在一个快速、割裂、碎片化的艺术系统中,《劳作与时日》既是一种对前卫和捷径的沉默与疏离,也是一种主动的应对多数价值的反视。一种在“此时此地”独一无二的存在,它不以任何未来为转移,它只来自于自身的历史。

前波画廊荣幸地宣布将于2014年11月1日起举办由崔灿灿策划的群展《劳作与时日》。继2000年在上海举办的被戏称为是“臭名昭著”的展览之后,《不合作方式2》去年在荷兰的格罗宁根美术馆重现,崔灿灿在该展览中担任联合策展人。此次的展览《劳作与时日》他将其描述为“一次关于艺术的创作方式的讨论,也是艺术对这一问题的凝视与回应”。

展览从孟柏伸(1980年生)的24个时钟开始,时间成为恒定的元素环绕着整个空间。他移去了所有时钟的指针——虽然整组时钟的声响仍能提供听觉上的证据,但时钟表面上时间的运转轨迹已经无法看到。孟柏伸使用铅笔芯反复涂抹于时钟表面,通过这种多重工作的方式提供了时间存在的另一证据。同样为时间提供证明的还有姜波(1984年生),他在从河边收集的巨大石头上雕刻出纹路,犹如树木年轮般的同时也不禁让人联想到湍急河水中稍纵即逝的漩涡。

崔灿灿接下来将观者的注意力引向了包裹着劳动气息的作品中。锤子锤击铜板的声音从康靖(1982年生)的紫铜浮雕中蔓延出来并回荡在整个空间里,崔灿灿形容他的作品“令时间变得足够沉重,而且沉闷有力”。不同于作品本身有限的打造时间,锤击声的录音永久地记录了其作品的创作过程。与之相呼应的是倪有鱼(1984年生)对时间微妙而细腻的阐释。他用手工雕刻出可以丈量时间的木尺,或在旧木盒里填满测量工具、化石、甚至是活的乌龟,以强调想象力在我们日常经验及对“当下”的理解中所起到的重要作用。

无论时间如何流转,粮食和农事都是生活的依赖。闫冰(1980年生)在他的装置作品中唤起了我们对中国农村的古老记忆。散落在地上的一袋小麦被风吹去了外壳并最终扬落到墙上,勾勒出一幅农时“风吹麦扬”的场景。相比之下,李青(1981年生)对时间的回忆离我们要近的多。他将几十年前老上海的记忆通过拓绘的方式描绘于破旧窗户玻璃上,通过这种重新描摹上海历史的方式,呈现其与今日上海的时空距离。与李青充满怀旧感的作品不同,陈彧凡(1973年生)更愿意通过绘画本身及其呈现方式体现出现代感。陈彧凡悬挂在墙上的作品露出空白的圆心,那是将它面前的圆盘覆盖其上并反复涂抹颜料而留下的痕迹。

崔灿灿精心选择和安排了艺术家作品及它们的陈列方式。在一个快速、割裂、碎片化的艺术系统中,《劳作与时日》既是一种对前卫和捷径的沉默与疏离,也是一种主动的应对多数价值的反视。一种在“此时此地”独一无二的存在,它不以任何未来为转移,它只来自于自身的历史。